肝細胞がん

肝細胞がんの治療

治療方針1, 2)

•病期分類

肝細胞がんは、がんの大きさや個数、肝臓を通る血管やリンパ管など(脈管)への広がり、リンパ節やほかの臓器への転移などによって、進行度(病期)が決められ、Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期(ⅣA、ⅣB)に分類されます。

肝細胞がんの病期分類

日本肝癌研究会 編. 臨床・病理 原発性肝癌取扱い規約 第6版補訂版. 金原出版, p26-27, 2019.より一部改変して転載

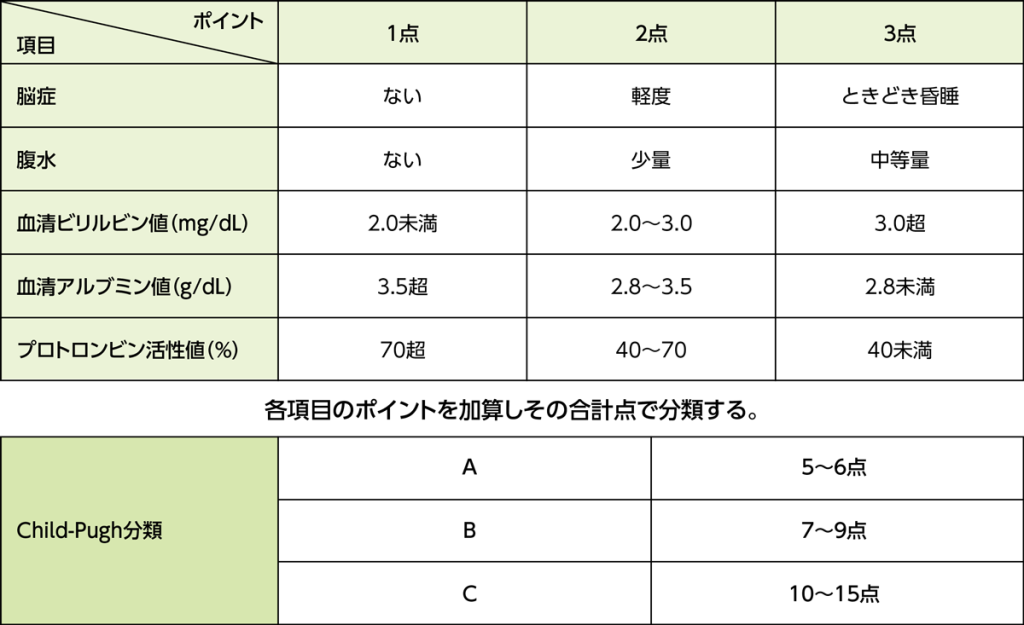

•肝予備能の評価

治療方法はがんの病期から検討します。また、肝細胞がんの患者さんの多くはがんとともに肝臓の病気も同時に抱えていますので、肝臓の障害の程度(肝予備能:肝臓の機能がどのくらい保たれているか)も考えながら治療方法を選択します。

肝予備能は、 Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類という分類方法によって評価されます。肝機能の状態によって、A、B、Cの3段階に分けられます。

Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類

日本肝癌研究会 編. 臨床・病理 原発性肝癌取扱い規約 第6版補訂版. 金原出版, p15, 2019.より転載

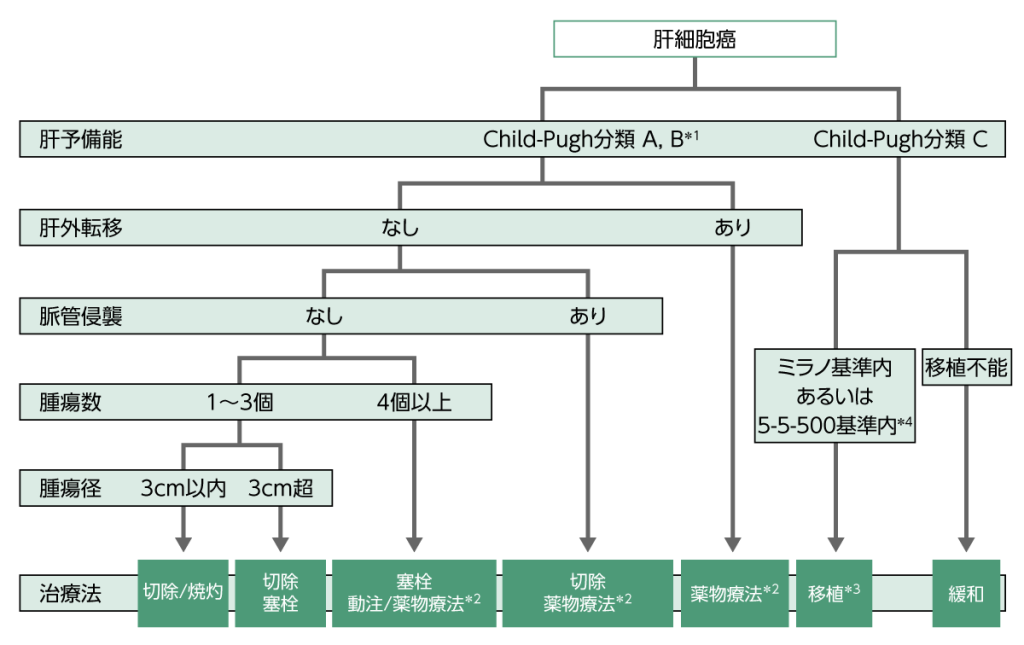

•病期・肝障害度と治療

肝細胞がんの治療は、肝切除、ラジオ波焼灼(しょうしゃく)療法(radiofrequency ablation:RFA)、肝動脈化学塞栓(そくせん)療法(transcatheter arterial chemoembolization:TACE/transcatheter arterial embolization:TAE)などから検討されます。また、肝臓の状態が悪い場合やがんの数が多い場合あるいは他の臓器に転移している場合などは、肝動注化学療法、分子標的薬による薬物療法、肝移植などを考慮します。

肝細胞がんの治療アルゴリズム

治療法について、2段になっているものは上段が優先される。スラッシュはどちらも等しく推奨される。

*1:肝切除の場合は肝障害度による評価を推奨

*2:Child-Pugh分類Aのみ

*3:患者年齢は65歳以下

*4:遠隔転移や脈管侵襲なし、腫瘍径5cm以内かつ腫瘍数5個以内かつAFP 500ng/mL 以下

日本肝臓学会編「肝癌診療ガイドライン2021年版」2021年,P76,金原出版

- 国立がん研究センター がん情報サービス「肝細胞がん 治療」(2021年3月時点)

- 日本肝臓学会 編. 肝癌診療ガイドライン2021年版 第5版. 金原出版, p75-76, 2021.

がんについて

肺がん

乳がん

食道がん

膵がん

肝細胞がん

膀胱がん

腎細胞がん

腎盂・尿管がん

頭頸部がん

皮膚がん/メラノーマ

子宮体がん

子宮頸がん

卵巣がん

ホジキンリンパ腫

原発性縦隔大細胞型

B細胞リンパ腫(PMBCL)

MSI-High固形がん

TMB-High固形がん

がんを生きる メニュー