がんとは?治療の流れ

がんとは?

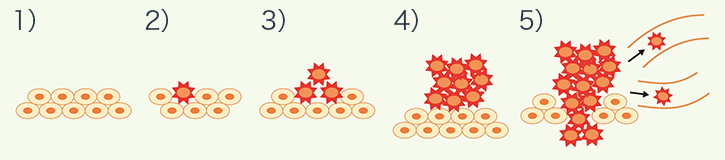

私たちの体は、約37兆個の細胞で構成されています *1。

正常な細胞は、際限なく増殖することがないように遺伝子によってコントロールされていますが、なんらかの原因によりその遺伝子に変化(遺伝子変異)が起こると、細胞は異常な分裂と増殖を繰り返すようになります。このような細胞をがん細胞といいます。

1) 正常細胞

2) 異常な細胞…遺伝子の傷

3) がん化…異常な細胞が増えたり、 周りに広がる

4) 腫瘍形成…がん細胞がかたまりとなり、周りに広がったり、移動しやすくなる

5) 転移/浸潤…さらに遠くの組織/臓器に広がる

国立がん研究センターがん対策情報センター 編. 患者必携がんになったら手にとるガイド 普及新版. 学研メディカル秀潤社, p.121,2017.

このために引き起こされるのが『がん』という病気で、無制限に増殖を続ける(自律性増殖)、周辺臓器に広がり(浸潤)、体のあちこちに飛び火する(転移)、正常な組織が必要とする栄養を奪い、体を衰弱させる(悪液質)という特徴があります。

がんの特徴

・自律性増殖

がん細胞はヒトの正常な新陳代謝の都合を考えず、自律的に勝手に増殖を続け、止まることがない。

・浸潤と転移

周囲にしみ出るように広がる(浸潤)とともに、体のあちこちに飛び火(転移)し、次から次へと新しいがん組織をつくってしまう。

・悪液質

がん組織は、他の正常組織が摂取しようとする栄養をどんどん奪ってしまい、体が衰弱する。

三重県がん情報提供サイト「がんねっと三重」, 県民のみなさんへ_がんを知る_がんの基礎知識(2023年12月時点)

*1. Bianconi E et al. Ann Hum Biol. 2013; 40: 463-471.

がんの原因

多くのがんは様々な原因により生じる遺伝子変化が積み重なって発症するため、生活習慣病のひとつと考えられています。国立がん研究センターを中心とした予防研究グループは、日本人における各種がんがどのような原因でどの程度発症しているのかを調査しました。その結果、日本では、喫煙とウイルスなどの感染ががんの主要な原因であることがわかりました。

男性のがんの発生原因の割合は喫煙が29.7%(受動喫煙:0.2%)で最も高く、次いでウイルスなどの感染が22.8%であることに対し、女性では喫煙が5.0%(受動喫煙:1.2%)、最も高い原因はウイルスなどの感染の17.5%でした *2。

*2. Inoue M, et al. Ann Oncol. 2012; 23: 1362-1369.

がんは身近な病気

全国がん登録制度*3

2016年1月より「全国がん登録」制度がスタートしました。これはがんと診断された人のデータをすべて国で一元管理するシステムです。この制度発足以前は、罹患数などはすべて推計であり、正しい数字を把握することができませんでした。この制度により、がんの実態を知ることができ、罹患数や死亡数など正確な統計情報が得られるようになります。国のがん対策や地域医療計画の作成などに利用できるので、がんの治療や予防に役立ちます。

*3. 国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録」全国がん登録とは(2023年12月時点)

がん罹患数/死亡数

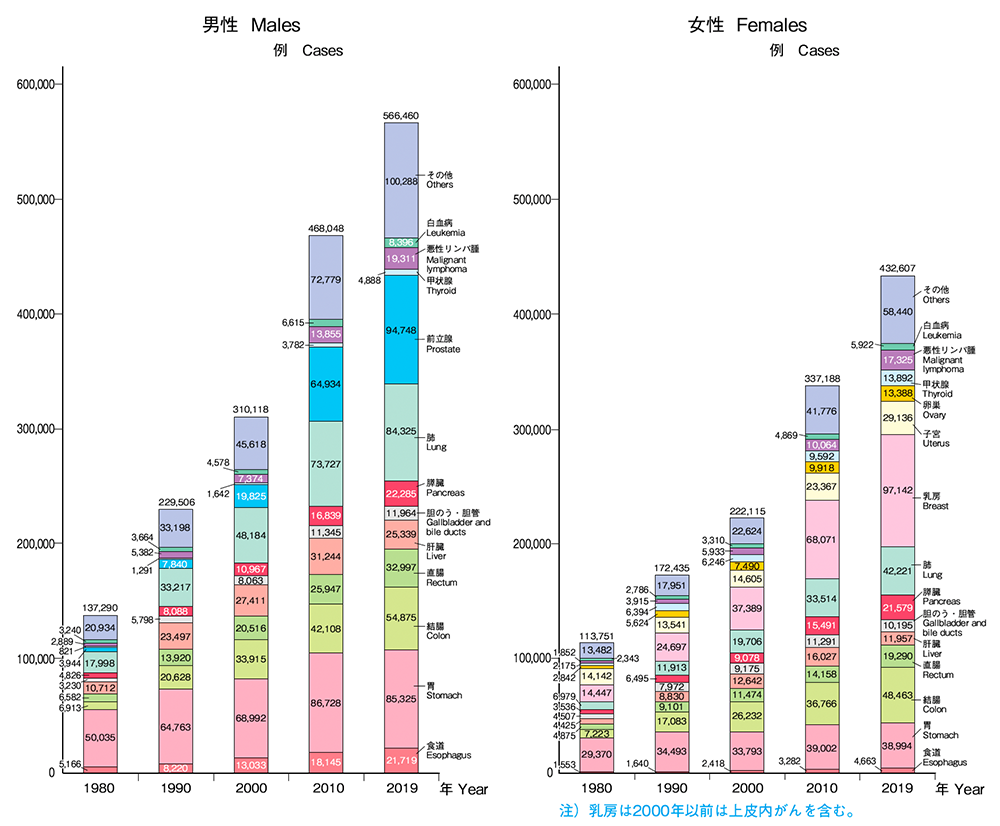

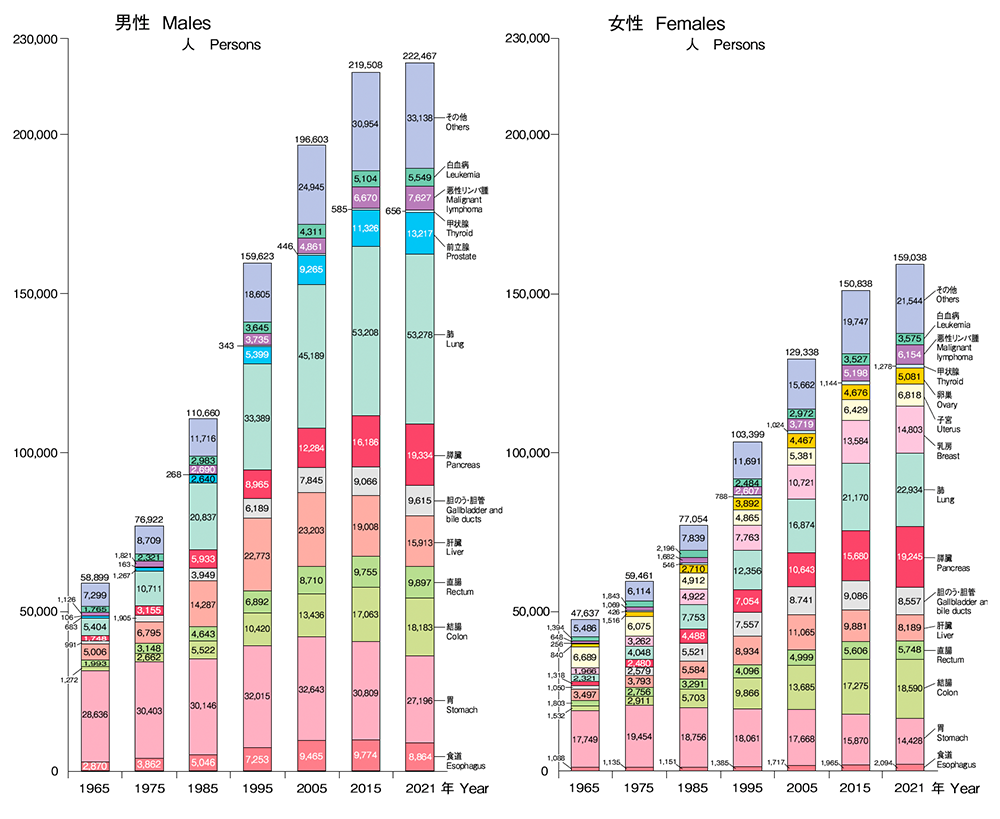

がんの罹患数(がんにかかる人の数)や死亡数は、男女とも年々増え続けています。

国立がん研究センターの統計では、がんの罹患数は、男性では肺がん、大腸がん、前立腺がんの割合が、女性では肺がん、大腸がん、乳がんの割合が増加し、男女とも胃がんの割合が減少しました(2019年データに基づく) 。

がんの死亡数は、男性では肺がん、膵臓がん、大腸がん、前立腺がんの割合が、女性では肺がん、膵臓がん、大腸がん、乳がんの割合が増加し、男女とも胃がんの割合が減少しました(2021年データに基づく) 。

がんの種類の傾向としては、2019年の罹患数は大腸がんがトップで、肺がん、胃がん、乳がん(女性)、前立腺がん(男性)と続き、2021年の死亡数では、肺がん、大腸がん、胃がん、膵臓がん、肝臓がんが上位を占めていました。

また、2022年に新たにがんと診断される人は、約101万9千人と予測されています。

一生のうちにがんにかかる確率(2019年データに基づく)は男性65.5%、女性51.2%であり、2人に1人はがんにかかると試算されていることからも、がんは誰にとっても身近な病気といえます。

がん罹患数

部位別がん罹患数推移(1980年~2019年)

出典:がんの統計編集委員会 編. 公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計 2023」

がん死亡数

部位別がん死亡数年次推移(1965年~2021年)

出典:がんの統計編集委員会 編. 公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計 2023」

検査と治療

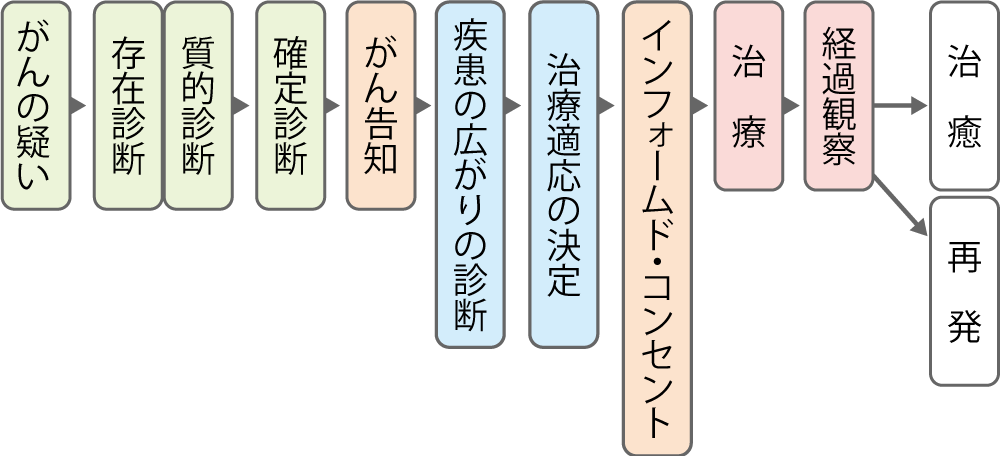

一般的な流れ

がんが疑われる場合、がんの種類と広がりを明らかにするため精密検査(血液検査、画像検査など)を行います。精密検査の目的は2つあります。病変がどの部位に存在するのか(存在診断)、また、原発臓器や病変の悪性度を確認するため細胞や組織を採って顕微鏡で調べます(質的診断)。その結果にもとづいて、がんの確定診断がなされます。最近では遺伝子変異の有無なども調べます。さらに、疾患の広がりや転移、病期についても診断し、治療適応の決定をします。また、治療を受けられる全身状態かどうかも確認し、インフォームド・コンセントを経て、治療方針が選択/決定され、進められていきます。

インフォームド・コンセントとは?

医師が患者さんやご家族に、がんの種類、がんの広がり、年齢や全身状態などから推奨される標準治療とその効果/副作用、その他の治療方法の可能性について十分に説明します。そして、患者さんやご家族の疑問を明らかにし、希望を聞きながら双方で話し合い、同意を得たうえで治療方針を決めることをインフォームド・コンセントといいます。ご自分の病状と治療法について納得したうえで同意することが大切ですので、主治医の説明はメモをとるなど記録し、わからないことは理解できるまで質問しましょう。

セカンドオピニオン

主治医とは別の医師の意見も聞きたいときには、患者さんはセカンドオピニオンを求めることもできます。現在ではセカンドオピニオンは広く行われていますので、遠慮せず主治医に相談してみましょう。

治療の種類

がんの治療法には、局所療法(外科療法[手術]、放射線療法)と全身療法(薬物療法)の2つがあります。局所療法は病巣が小さかったり、病巣範囲が限られている場合に用いられます。一方、薬物療法は全身化したがんの治療の主役となるとともに、手術や放射線療法と併用し治療効果の向上を目指します。近年、薬物療法として殺細胞性抗がん薬のほかに、がん細胞の増殖分子を攻撃する分子標的薬や、体内の免疫力を活かす免疫療法(免疫療法薬)も注目されています。

外科療法(手術)

がん化した組織を手術により切除します。周辺組織やリンパ節に転移があれば、一緒に切除します。手術による体への負担を少なくするため、内視鏡下手術なども行われます。

放射線療法

がん病巣に放射線を当てて、がん細胞を破壊してがんを消滅させたり、小さくしたりする治療です。骨転移による痛みや脳転移による神経症状を和らげるときにも行われます。

薬物療法

飲み薬もしくは注射(点滴)により投与します。

殺細胞性抗がん薬:細胞のDNAに直接作用したり細胞分裂のしくみを阻害することで、がん細胞の増殖を阻止します。

分子標的薬:がん細胞の増殖や転移に関わるたんぱく質や遺伝子などの特定分子だけを狙い撃ちします。

免疫チェックポイント阻害薬:免疫細胞(キラーT細胞)の働きを活発にして、がん細胞を攻撃します。

がんの種類や進行度にもよりますが、治療は外科療法、放射線療法、薬物療法を単独ではなく、いくつか組み合わせて行う「集学的治療」が基本となっています。

がん治療の副作用とその対策

がん治療では効果という「主作用」に対して、「副作用」という有害反応も現れます。治療を受ける際には、予想される副作用や対処法について、あらかじめ担当医に確認しておくといいでしょう。ここでは薬物療法(殺細胞性抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬)による主な副作用を紹介します。

詳細は、各がん治療ページをご覧ください。

殺細胞性抗がん薬の副作用

アレルギー反応

点滴投与直後から、皮膚に発疹やかゆみなどの症状が出ることがあり、ひどい場合には血圧の低下や不整脈、呼吸困難を起こすこともあります。頻度は多くありませんが、薬を初めて使うときに起こりやすいです。発疹やかゆみなどのアレルギー症状が現れたら、すぐに担当医や看護師に知らせてください。

骨髄抑制

化学療法により血液をつくり出す骨髄の機能が障害を受けると、白血球や赤血球、血小板などが減少します(骨髄抑制)。化学療法の1~2週間後に影響が強く出ます。白血球のうち、特に感染を防ぐ働きを持つ好中球が減ることによって、感染症を起こしやすくなります。白血球、特に好中球が少ない時期には入院して治療を行うこともあります。こまめにうがいをし、食事の前やトイレの後などは必ず手を洗い、シャワー、入浴などで体を清潔にし、感染予防に努めましょう。急な発熱や寒気、排尿時の痛みなどの症状が現れたら、担当医に連絡しましょう。

吐き気 / 嘔吐

「ムカムカする」「吐きそう」などの症状が現れ、嘔吐することもあります。脳の神経が刺激されて起こると考えられていますが、治療に対する不安などの心理的な要因も関係しています。多くの場合、担当医から吐き気を抑える制吐剤が処方されます。吐き気や嘔吐が長く続くときや、食事や水分をほとんどとれない状態が続く場合には点滴によって水分や栄養補給をするなどの治療が行われますので、つらいときには無理をしないことが大切です。

下痢

腸の粘膜が化学療法の影響によって荒れて炎症を起こしたり、感染が起こることで下痢になることがあります。普段から消化のよい食事と十分な水分補給を心掛けましょう。担当医から下痢止めの薬が処方されることがあります。脱水症状(めまい、ふらつき、尿の量が少ないなど)がある、1日4~6回以上の激しい下痢がある、下痢が3~4日以上続く、血液が混じったり痛みが強い、などのときには担当医に連絡しましょう。

便秘

腸の動きを調節している神経に化学療法の影響が及ぶなどで腸の動きが弱くなったり、食事の量が減るなどによって便秘になることがあります。多めの水分をとり、無理のない範囲で体を動かすことを心掛けてください。便秘が長く続き、おなかが張って苦しいときは、担当医に連絡が必要です。

口内炎

口の中の粘膜に対する抗がん剤の作用や感染により口内炎(口腔粘膜炎ともいいます)ができ、痛みが出たり食べ物がしみたりします。化学療法を始める前から、口の中を清潔にし、予防に努めましょう。痛みがあれば我慢しないで担当医に相談しましょう。炎症を抑えるうがい薬、塗り薬や痛み止めなどが処方されることがあります。

貧血

抗がん剤により、血液をつくる骨髄にある造血幹細胞の機能が障害され、赤血球が減少したり、消化管などから出血することによって貧血が起こります。だるい、疲れやすい、めまい、息切れなどの症状が現れます。出血が原因の場合には、出血を止める治療を行います。短期間で貧血を改善させる方法はなく、貧血が高度の場合には、輸血による治療を行います。だるさ、ふらつき、めまいなどの症状があるときには担当医に相談しましょう。

出血傾向

血小板が減少することで、出血しやすい、出血すると血が止まりにくいといった症状が現れます。鼻血や歯ぐきの出血、皮下の出血斑などが起こりやすくなります。転倒やけが、打撲に注意してください。歯ブラシは毛のやわらかいものを利用し、歯ぐきを傷つけないようにします。出血したときには、出血した場所をタオルなどで圧迫して止血します。

疲労感 / だるさ

疲れやすい、気力が出ないなどの症状が現れます。化学療法そのものの影響と、吐き気や貧血などの副作用を含む、さまざまな要因が重なって起こると考えられています。無理のない範囲で仕事や家事をすることにして、調子の悪いときは十分休養をとるようにしましょう。

脱毛

毛の根元にある細胞が化学療法の影響を受けると脱毛が起こります。頭皮に痛みやかゆみを感じる人もいます。脱毛の起こる時期や、再び生えてくると予想される時期を聞いておくと、心の準備ができます。脱毛が始まったら、医療用のかつら(ウィッグ)や帽子などを上手に取り入れるとよいでしょう。直射日光や乾燥に気を付けるなど、頭皮を保護することも大切です。髪を洗うときは地肌を強くこすらないように注意して洗い、すすぎはぬるま湯で流す程度にします。

手足のしびれ感

指先や足先の感覚が鈍くなったり、しびれやピリピリとした違和感が出ることがあります。手足の感覚が鈍くなるので、やけどやけがに気を付けましょう。手袋や靴下で手足を保護するとよいでしょう。指先の運動やマッサージで血行をよくすることが大切ですが、回復しにくい症状です。症状が強い場合には、担当医や看護師に相談してみましょう。

使用している殺細胞性抗がん薬により、出現しやすい副作用は異なります。

国立がん研究センターがん対策情報センター 編. 患者必携がんになったら手にとるガイド 普及新版. 学研メディカル秀潤社, p.141-147, 2017. より作表

分子標的薬の副作用

下痢

下痢は、投与中から直後に出現するものと、遅れて発症するものに分けられます。重度の下痢や重篤な合併症が出現した場合には、入院し、脱水や電解質異常、感染などを考慮した治療がなされます。腸の運動を抑える薬を早めに服用して、排便をコントロールすることが重要です*4。

口内炎 / 粘膜の障害

食べ物や飲み物が摂れなくなるほど、重症化することがあります。あらかじめ、治療前に歯科で診療および口腔ケアの指導を受けておくことが望ましいです*4。

手足のしびれ / 痛み

手足の指先などにしびれなどを感じます。多くの薬剤では投与量が増えるにつれ、より症状が強くなります*4。指先のしびれなどの症状が現れたら、担当医に相談しましょう。

肝臓の障害

B型肝炎ウイルス再活性化による劇症肝炎の報告があります*4。B型肝炎になると急性期には肌や目が黄色くなったり、だるさ、食欲の低下などがみられることがあります*5。症状が現れたら、担当医に相談しましょう。

皮膚の障害

湿疹、爪周囲の炎症、皮膚のかゆみなどが出現します。湿疹の予防には薬の服用のほか、治療開始時からの保湿剤の使用があります。その他、手のひらや足のうらなどに皮膚障害が生じる薬剤もあります。水ぶくれや痛みにより、歩行困難になる場合があります*4。このような症状が現れた場合には、担当医に相談しましょう。

注入に伴う反応

薬剤の投与中、投与後に悪寒/発汗、発熱や筋肉痛などの症状が現れることがあります。対処法として、抗ヒスタミン薬をあらかじめ投与することや、注入の速度を遅くしたりします。また、アナフィラキシーショックなど重篤な症状が出る場合、抗がん薬の中止なども検討されます*4。

薬剤性肺炎

薬剤の投与により、肺の間質を障害の中心とする間質性肺炎が起こることがあります。重症化しやすいびまん性肺胞傷害(DAD)と、それ以外かを見分けることが重要です。DADが出現したらただちに投与を中止し、ステロイドを投与します*4。

眼の障害

ものが見えにくい、ゆがんだり、かすんで見えるといった症状がみられます*4。症状が現れたら、担当医に相談しましょう。

使用している分子標的薬により、出現しやすい副作用は異なります。

*4. 日本臨床腫瘍学会 編. 新臨床腫瘍学改訂第6版. 南江堂, p.678-684, 2021. より作表

*5. 一般社団法人日本肝臓学会 企画広報委員会 編. 肝臓病の理解のために. p.12-17, 2020. より作表

免疫チェックポイント阻害薬の副作用

発疹

赤い皮疹が出現することがあります。多くが軽症ですが、重症化することもあります。治療はステロイドや抗アレルギー剤などで行います*6。

間質性肺疾患

発熱や空咳、息切れなどの症状が現れます。肺がんなどでは、重症化する割合が高いとの報告があります。呼吸が苦しいなどの症状が現れた場合には、すみやかに担当医に相談してください。症状の程度によりステロイドを投与します*6。

腸炎

下痢が出現します。その他の抗がん剤と下痢の出現の原因が異なるので、注意が必要です*6。症状が現れた場合には、すみやかに担当医に相談してください。他の抗がん剤による下痢とは機序が異なるため、止痢薬投与により適切な治療開始が遅れ重症化する危険性があるので、注意が必要です。症状の程度によりステロイドを投与します*6。

肝臓や膵臓の障害

初期は自覚症状が少なく、検査値の異常から発見されることが多いです。軽症の場合には、治療を継続します。重症化することがあるので、注意が必要です。重症化した場合には担当医の判断により治療を中断し、ステロイドを投与する場合があります*6。

腎臓の機能障害

軽症の場合には、クレアチニン値をみながら治療を継続します。重症化した場合には担当医の判断により治療を中断し、ステロイドを投与する場合があります*6。

甲状腺 / 下垂体の機能障害 / 1型糖尿病

甲状腺の機能障害では疲れやすい、だるいなどの症状が、下垂体の機能障害では頭痛や倦怠感、食欲不振などの症状が出現します。1型糖尿病では、のどの乾き、尿が多く出る、などの症状が出現します*6。症状がある場合には、すみやかに担当医に相談してください。

神経 / 筋の障害

まぶたが重くなる、ものが二重に見えるなどの症状がある重症筋無力症や両側の手や足の力が入らなくなり、しびれ感が出るなどの症状があるギラン・バレー症候群などの副作用がみられることがあります。急速に発症時重症化することがあり、注意が必要です*7。これらの疾患が疑われた場合には、すみやかに担当医に相談してください。症状の程度によりステロイドを投与します*6。

眼の障害

まぶしく感じたり、目の痛み、視力の低下、ドライアイなどの症状が出現します。下痢や大腸炎を発症した場合に、併せて発症することが多いとされています。このような症状が現れた場合には、すみやかに担当医に相談してください。症状の程度によりステロイドを投与します*6。

使用している免疫チェックポイント阻害薬により、出現しやすい副作用は異なります。

*6. Kadono T. Jpn J Clin Immunol. 2017; 40: 83-89. より作表

*7. 難病情報センター 重症筋無力症(https://www.nanbyou.or.jp/entry/272)、

重篤副作用疾患別対応マニュアル ギラン・バレー症候群(https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1c17.pdf)(2023年12月時点)