よりよい日常生活のために

仕事の工夫

子宮頸がんと就労

子宮頸がんは、結婚や妊娠・出産、育児などのライフイベントを控えた時期である、30歳代から40歳代での発症が多いがんです1)。この時期は、働く女性にとって仕事を覚えて責任のある役割を担っていく、働き盛りの時期とも重なります。

子宮頸がんをはじめとした婦人科がんは、早期に発見して適切な治療を受ければ完治も可能な場合が多く、治療で仕事を休むことはあっても、離職せずに仕事を続けていくことも十分可能です。仕事をもつ婦人科がん(子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん)の患者さんで、治療後も同じ勤務先へ復職(就業継続)できていた割合はおよそ7割であり、転職した方を含めると、仕事へ復帰できた患者さんは8割を超えたという調査結果もあります2)。ただし、仕事へ復帰できた場合も、子宮頸がんの患者さんは、就労時間の調整、部署異動、退職や転職など、就業になんらかの変化3)を伴うかもしれません。体調の変化などに応じて、無理なく柔軟に仕事を続けることを心がけるとよいでしょう。

診断から休職までのチェックポイント

![]() 労働条件や就業規則を確認しましょう

労働条件や就業規則を確認しましょう

病気で利用できる休職制度や休暇制度はあるか、その条件や期間、休職中の給与の有無などは勤務先によって異なります。就業規則の「休職/欠勤」などを、あらためて確認しておきましょう。がんで職場の配慮を求めるときにも、最終的には就業規則に基づいて働き方が決められますので、自分の労働条件も確認してみましょう。

![]() 勤務先に伝えましょう

勤務先に伝えましょう

利用可能な社内制度、有給休暇や欠勤の取り扱い、休職・復職などのプロセスについて、人事担当者に確認しておきましょう。派遣社員の方は、まず派遣元の担当者に相談します。検査や治療、体調不良で仕事を休むことや、配慮をお願いすることも増えるため、直属の上司には病気のことを伝えておくとよいでしょう。

職場の同僚には、病名の公表が必要になるとは限りません。病名が思いもよらぬ相手に伝わって、気まずい思いをしたり、仕事がやりにくくなったりする可能性がある場合、人事担当者や上司と相談して、秘密が保持されるよう取り計らってもらうとよいでしょう。

一定以上の規模の企業には、産業医がいます。病気によって、就業上なんらかの配慮を会社に求めたい場合には、産業医に相談してもよいでしょう。

![]() 治療の見通しがついたら、休職と復職の計画を会社と話し合いましょう

治療の見通しがついたら、休職と復職の計画を会社と話し合いましょう

治療計画や手術の日程が決まったら、いつから何日くらい休むか、具体的に話し合います。休職の手続きには、主治医の診断書が必要な場合があるため、早めに準備しておきましょう。有給休暇がどの程度残っているか確認し、休職の制度とともにどのように使うか、人事担当者と相談します。また、上司と業務の引継ぎについて話し合い、休職中の連絡の取り方も確認しておきます。

![]() 休職中には報告を欠かさないようにしましょう

休職中には報告を欠かさないようにしましょう

検査結果や治療経過などによって、復職の見込みが変わる可能性があります。復職が遅れそうな状況が明らかになったら、早めに勤務先に報告するようにしましょう。

就業規則で定められた休職の期間が終わっても復職できない場合は、退職となってしまうことがあります。退職することになっても、公的医療保険の傷病手当金の支給期間が残っているときは、引き続き受給できる場合がありますので、手続き方法を確認しておきましょう。

日常生活Q&A がん患者さんの経済的負担を軽減する主な支援制度 >はこちら

復職に向けたチェックポイント4)

![]() 主治医と復職について相談しましょう

主治医と復職について相談しましょう

治療が終わり、体調や生活が落ち着いてきたら、復職への情報収集を始めます。まず、主治医と次の点を確認しましょう。

- 仕事に対する自分の気持ち

- 通院(外来化学療法や検査)のタイミング

- 抗がん剤治療による副作用の症状や程度

- 抗がん剤治療による副作用の仕事への影響

- 復職に伴う病状悪化のリスク

- リスクを避けるために注意すべきこと

![]() 復職に必要な診断書・意見書を準備する

復職に必要な診断書・意見書を準備する

復職にあたって、職場で配慮すべきこと、就業の可否などが記載された、主治医による診断書・意見書が必要となります。診断書・意見書を書いてもらうためには、主治医にご自身の仕事内容、勤務形態、通勤方法などの勤務情報を具体的に伝えておくことが大切です。診断書・意見書、勤務情報提供書の様式は、厚生労働省による「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」5)が参考になります。

![]() 意見書をもとに勤務先と無理のない働き方を話し合いましょう

意見書をもとに勤務先と無理のない働き方を話し合いましょう

復職後は、病気になる前と同じように働くのは、難しい場合がほとんどです。仕事に復帰したばかりで頑張りたい気持ちもあるでしょうが、無理をして体調を崩せば、かえって同僚や会社に迷惑をかけてしまうかもしれません。体力が落ちていることもあるため、少しずつ仕事量を増やすような配慮をしてもらえるとよいでしょう。排尿障害や排便障害がある方は、通勤途中や社内の使いやすいトイレを確認しておきましょう。脱毛による外見の変化が気になるときには、頭皮への刺激などを考慮した、さまざまなタイプの医療用ウィッグ(かつら)がありますので、検討してみましょう。

![]() 職場で理解を得るためのコミュニケーション

職場で理解を得るためのコミュニケーション

病名を言わなくても、病気療養中であることを伝えることができれば、体調が悪くなったときにも理解を得やすいでしょう。信頼できる上司や同僚の中で、ひとりでもよいので、あなたの理解者をつくりましょう。通院などで休んだとき、仕事をカバーしてもらったときなどには「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えましょう。

転職・再就職など新たな働き方へのチェックポイント6)

![]() 面接では強みをアピールしましょう

面接では強みをアピールしましょう

キャリアブランクや退職理由について尋ねられたら、病気療養をしていたという状況は伝えますが、いきなり病名までいう必要はありません。病気を乗り越えたなど、プラスになったことをアピールしましょう。

採用する企業側は、病気に関わらず業務に支障をきたしそうなことは、事前に知っておきたいと考えます。また、企業は労働者の安全と健康に配慮する義務を負っていますので、配慮が必要かどうかという点を気にしています。体調が業務に何らかの支障をきたす可能性があり、企業側に配慮してほしいことがあるなら、面接時に具体的に伝えておいた方がよいでしょう。伝えたほうがよいことの例として、「持病があり、2ヵ月に1回、お休みをいただいて病院に行く必要があるのですが、可能でしょうか?」ということなどが挙げられます。

同様に、履歴書の既往歴についても、業務に支障がないか、配慮が必要かということを考慮して記すとよいでしょう。「現在は回復して、主治医より業務に支障なしとの診断を受けている」ということなどが、記入例として挙げられます。

1.国立研究開発法人国立がん研究センター がん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)(2024年7月1日時点)

2.Nakamura K et al. BMC Cancer 2016; 16: 558

3.飯島 美穂 他. 日本がん看護学会誌 2021; 35: 142-150

4.国立研究開発法人国立がん研究センター がん情報サービス はたらく世代のがんの療養 がんと仕事のQ&A(2024年7月1日時点)

5.厚生労働省 事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン: 令和6年3月改訂版

6.HOPEプロジェクト+CSRプロジェクト 編. がん経験者のための就活ブック サバイバーズ・ハローワーク. 合同出版, p32-33, p69, p73-74, 2015.

患者さんとご家族の心のケア

がん患者さんは、がんと告げられたショックに始まり、治療費や再発を心配したり、不安や喪失感に苦しんだり、仕事・家事・育児との両立に悩んだりするなど、さまざまな種類のストレスを経験して、心に大きな負担がかかります。また、患者さんのご家族も、がんに戸惑い、悩み、不安を抱き、患者さんを支えようと頑張りすぎたりすることで、患者さんと同様に心のつらさを抱えてしまうことがあります。

がん治療は長期にわたりますので、不安やストレスをうまく解消して心の負担を軽くしていく、心のケアが大切です。ここでは子宮頸がんの患者さんとご家族の心に注目して、がんと上手に付き合っていくための、工夫やヒントをご紹介します。

ストレスへの心の反応

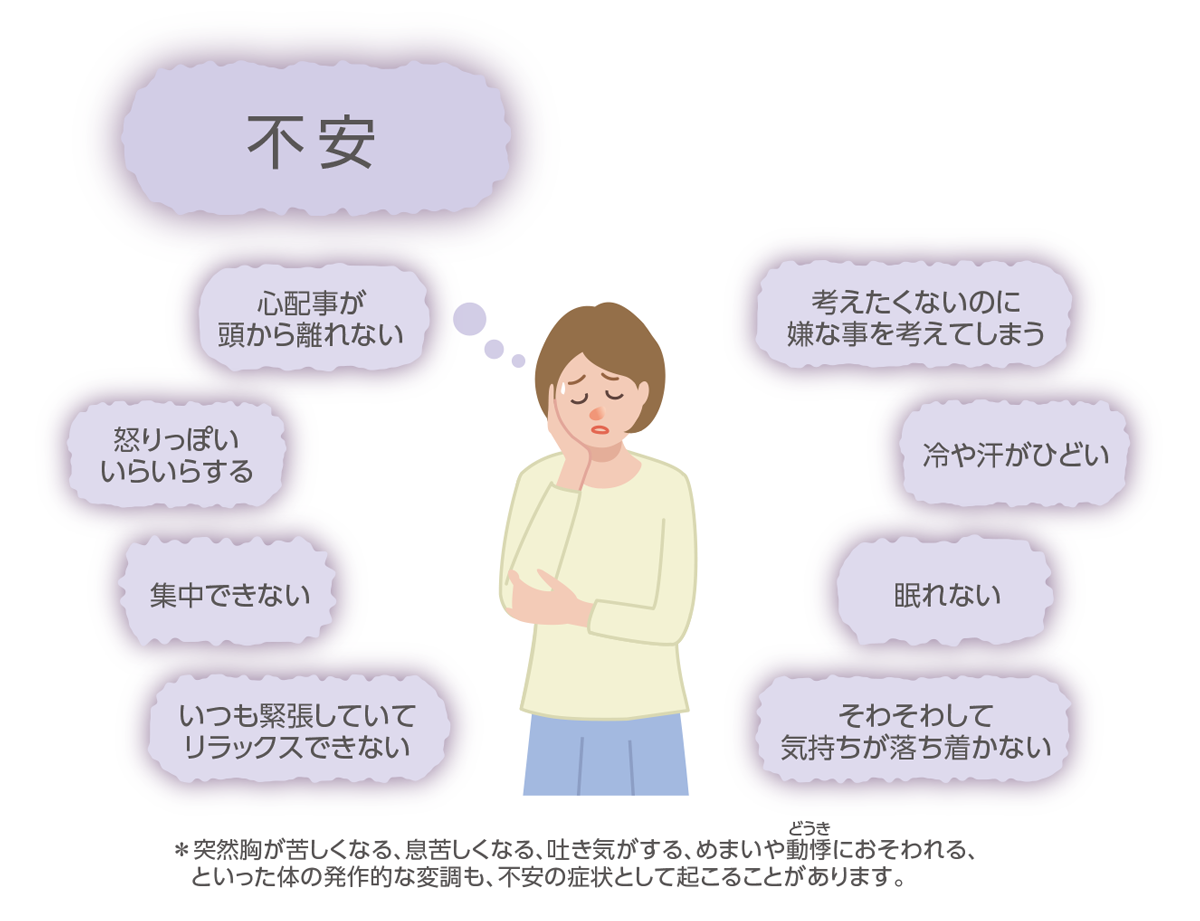

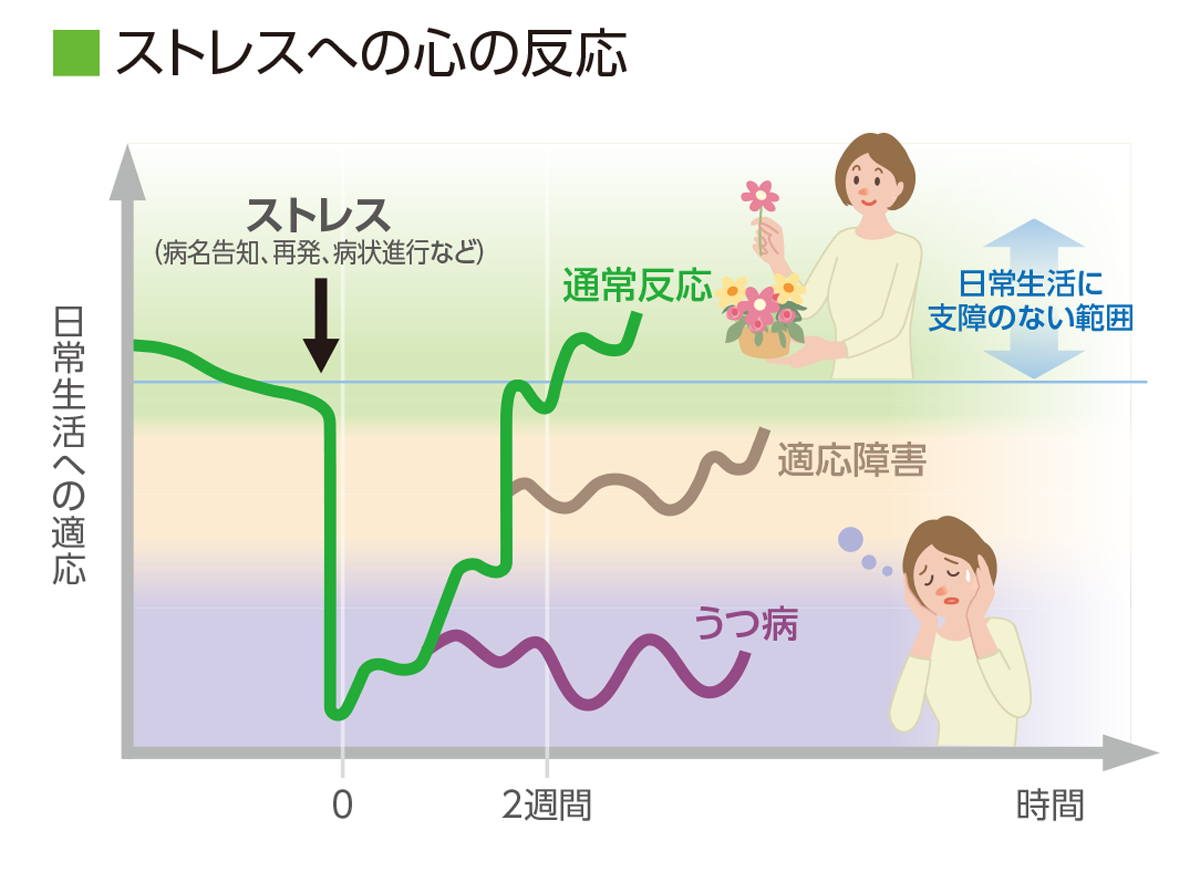

がんと告げられることは衝撃的で、大きなストレスとなって患者さんとご家族の心にのしかかります。はじめは、大きな衝撃から心を守ろうとする自然な反応として、「まさか自分ががんのはずがない」など認めたくない気持ちを抱いたり、「なぜ私がこんな目に」と怒りを感じたりすることがあります。また、自分を責めたり、絶望感にさいなまれたりするなど、ショックや動揺、混乱を経験するかもしれません。

その後、漠然とした不安や気持ちの落ち込みなど、心がつらい状態になりやすくなります。心配事が頭から離れない、いらいらして怒りっぽい、集中できない、眠れない、食欲が出ないといった症状により、一時的に日常生活に支障が生じることもあります。

このような時期を経て、人間が本来もっている困難を乗り越え、適応しようとする力が働きだします。通常、数日~数週間くらいのうちに、つらい状況を乗り越えようと気持ちが切り替わっていくでしょう。

国立研究開発法人国立がん研究センター がん情報サービス 心のケア がんと心(2024年7月1日時点)

心がつらい時期を乗り越えるために

大きなストレスを受けたときの感情の揺れは、誰にでも起こりうる、自然な心の反応です。つらい時期をうまく乗り越えるために、不安や落ち込みを和らげる次のような工夫をしてみましょう。

- つらい気持ちを話してみる

悩みや心配事、つらい気持ちを、家族や親しい友人など身近な人に話してみましょう。ただ聞いてもらうだけでも、気持ちが少し楽になるでしょう。話していくうちに、自分の中で気持ちの整理ができてくることもあります。身近な人に話すことが難しいときには、「がん相談支援センター」などの相談員に聞いてもらったり、患者会やサポートグループに参加して、気持ちや体験を分かち合ったりすることもできます。不安は抱え込まずに、言葉にして話すことが大切です。 - 自分らしくリラックスできることを行う

無理に病気と向き合おうとする必要はありません。心配事をシャットアウトする時間も大切です。音楽を聴く、絵を描く、本を読む、日記を書くなど、自分らしくリラックスできることを試してみましょう。入浴、マッサージ、散歩やストレッチ、深呼吸、瞑想なども、不安や緊張を和らげるのに役に立つかもしれません。 - 心のケアの専門家の助けを借りる

不安や落ち込みが長引き、眠れない、食欲がないなど、日常生活の支障が続く場合は、心のケアの専門家による支援を受けることを考えましょう。強いストレスによって、適応障害やうつ病など、専門的な治療が必要な状態になっている可能性もあります。まずは主治医や看護師などに、心のつらさを相談してみましょう。精神腫瘍医や臨床心理士などの心のケアの専門家は、カウンセリングや薬物治療などで、患者さんとご家族を支援していきます。

国立研究開発法人国立がん研究センター がん情報サービス 心のケア がんと心(2024年7月1日時点)

家族へのがんの伝え方

夫や高齢の両親に、どのように伝えたらいいかと悩む患者さんは少なくありません。また、幼児期や学童期、思春期の子どもがいる子宮頸がんの患者さんの場合は、がんの診断を受け真っ先に考えたのは、子どものことではないでしょうか。

- 夫婦でよく話しましょう

がんとその治療の見通しについて、情報を共有し、時間をかけて話し合いましょう。患者さんと同様にショックを受け、事実を受け止めるのに時間がかかることもあります。パートナーとの距離感は夫婦でさまざまですが、がんの闘病生活をひとりで乗り越えることはできません。がん治療が始まると、病状説明の同席や入院の世話、通院の付き添い、家事・育児の分担などで、配偶者は一気に忙しくなります。それでも、サポートしてほしいことがあれば伝えましょう。がんとの闘病では、つらいときもあるでしょう。患者さんご自身が、無理をして気丈にふるまっている姿を見せると、パートナーは自分の気持ちを吐き出せなくなり、大変さをひとりで背負い込んでしまうこともあります。相手への配慮は大切ですが、気持ちや悩みを伝えて理解してもらうことが、お互いの支えになります。

- 高齢の親への伝え方

親には心配をかけたくないと、がんを伝えることをためらう方は多いことでしょう。高齢の親は、本人以上に衝撃を受けてひどく悲しむかもしれません。早期のがんであったため、離れて暮らす両親には伝えなかったという患者さんもいます。伝えたことで親に泣かれてつらかったという方や、闘病生活を助けてもらい一緒に時間を過ごせてよかったという方もいます。伝えるかどうかの正解は、がんの経過や両親の性格、それぞれの家族の状況によって異なるのかもしれません。がんを伝えるときには、かつてと異なり多様化するがん治療法があることを説明し、治療経過を適宜報告するなど、安心させるためのフォローを忘れないようにしましょう。

- 子どもへの伝え方

がん患者さんの子どもが親の病気を知らされていない場合、親の様子や家庭内の雰囲気が普段と違うことに気づき、親の不調は自分のせいだと思い込み、罪悪感や悲しみ、孤独の感情が強まることがあります7)。また、何が起こっているかわからない状況では、子どもは正しい判断ができず、ネガティブな想像をしがちです。子どもは、自分にも伝染するのではないかと誤解することもあります。親ががんであると率直に伝えることで、子どもは質問しやすくなり、不要な憶測や不安感、ストレスを軽減することにつながります8)。

がんになった親と子どもを支援する団体「Hope Tree」9)は、次の3つの“C”を念頭に置いて、子どもに伝えることを紹介しています。

●それはCancer(がん)という病気。

●それはCatchy(伝染)しない。

●がんは、あなたが思ったことや、やったこと、やらなかったことがCause(原因)ではありません。

NPO法人Hope Tree(ホープツリー)「子どもに伝えるときは3つの“C”を念頭に」(2024年7月1日時点)

子どもが幼い、説明方法がわからない、子どもに心配をかけたくない、親自身がまだ病気を受け止められていないなどの理由で、実際にはがんをまだ伝えていない患者さんも多いことでしょう。子どもに、誰が、いつ、どのように伝えるかは、子どもの発達段階や理解度、親の治療経過によってさまざまです10)。子どもの年齢・発達段階や性格に応じた配慮、親自身の心の準備も必要となります11)。

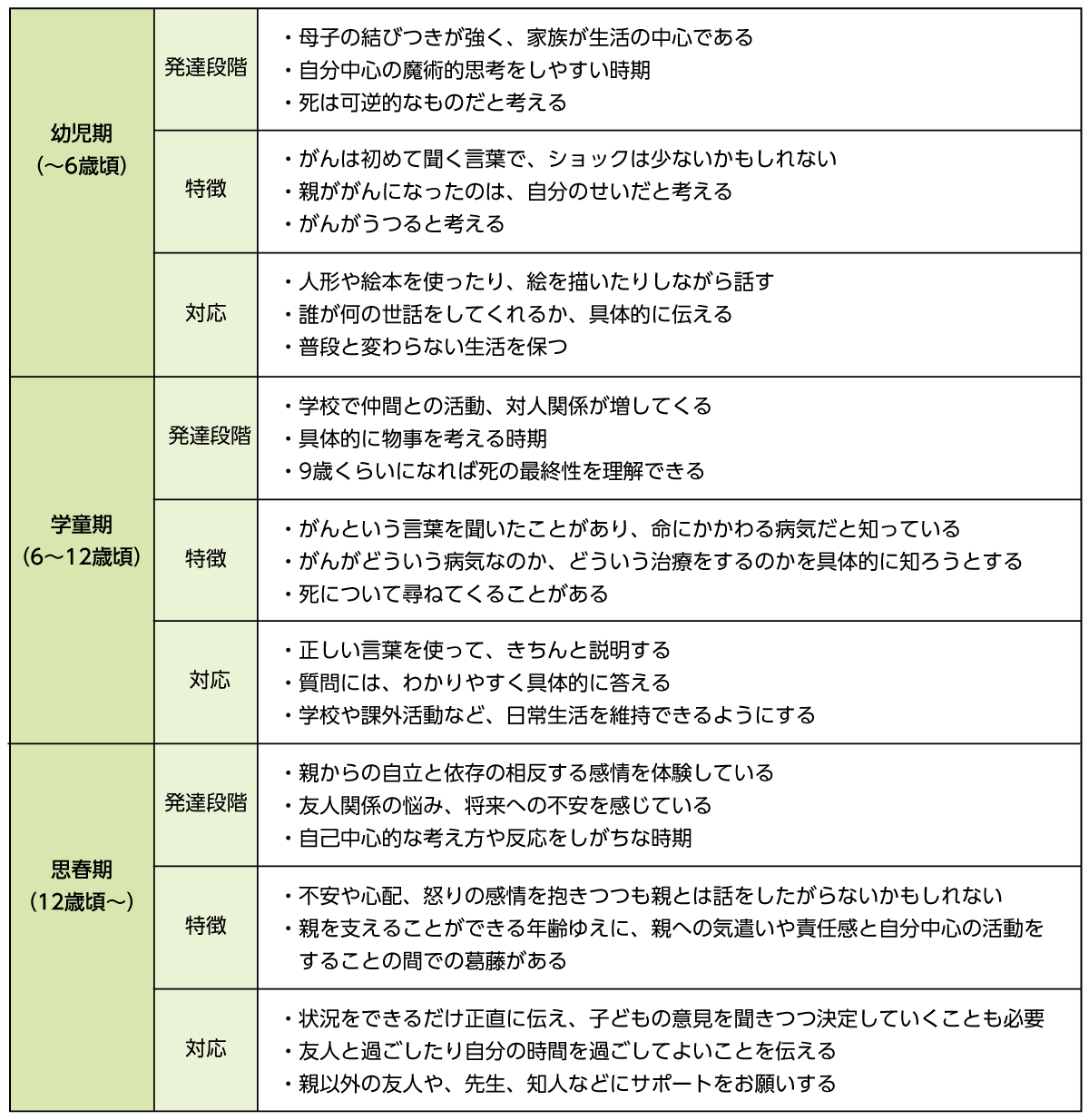

子どもの年齢に応じた特徴とがんを伝える際の対応

(KNITプログラムを参考に筆者作成)

「小林真理子:親のがんを子どもにどう伝え,どう支えるか,がん看護 18(1), p.60, 2013」より許諾を得て転載

下記のサイトでは、がんになった親と子どものために、がんについて子どもと話をするときのヒントや年齢・発達段階に応じたアドバイス、資料・冊子、絵本などを紹介しています。

●![]() がんになった親と子どものために〔NPO法人Hope Tree〕

がんになった親と子どものために〔NPO法人Hope Tree〕

<参考文献およびサイト>

7.椎野 育恵 他. 日本がん看護学会誌 2019; 33 (1): 21-28.

8.井上 泉子. がん看護 2020; 25(6): 585-590.

9.NPO法人Hope Tree(ホープツリー)(2024年7月1日時点)

10.小林 真理子. Nursing Today 2014; 29(6): 12-15.

11.小林 真理子. がん看護 2013; 18 (1): 57-61.

日常生活Q&A

Q:治療中に体調不良があるときはどうしたらいいですか?

A:治療中になんとなく体調がすぐれないことや、痛みが出ることがあったら、我慢せず主治医や看護師に相談しましょう。

がん治療ではさまざまな副作用があらわれ、重症化する可能性もあるため、気になる症状がみられたら主治医に報告して、指示を仰ぐことが重要です。医師は、体調不良や症状が副作用によるものかどうか確認し、症状を和らげる治療の追加や、状況によっては副作用を起こしている薬剤の減量・中止の検討などを行います。

また、がんの痛みを我慢していると、かえって痛みに敏感になったり、睡眠不足や食欲低下を招いたり、悪影響が大きくなってしまいます。医療機関によっては、がんによる痛みの緩和を専門とした医師や看護師などからなる緩和ケアチームがあります。

Q:手術が無事にすんで退院しましたが、トイレが近くなってしまい困っています。

A:子宮頸がんの手術や放射線治療を受けた患者さんは、排尿や排便に関係する骨盤内の神経が切断されたり、傷ついたりすることによって、排尿障害や排便障害が生じることがあります。尿意を感じにくい、いきまないと出ないまたはいきんでも出ない、尿漏れ、頻繁にトイレに行きたくなる、便意を感じにくい、便秘がちになるといったことが、退院してからも続く場合があります。これらは日常生活に影響があるだけでなく、膀胱炎(ぼうこうえん)や腎盂炎(じんうえん)を招いたり、便秘がひどくなると腸閉塞(ちょうへいそく)を起こしたりするリスクもあるため、医師や看護師に対処法を相談しましょう。下記のような、自分でできる工夫をしてもよいでしょう。

また、手術で骨盤内のリンパ節も切除した患者さんでは、足などのリンパ浮腫が起こる可能性があります。リンパ浮腫についても、予防策や対処法・治療がありますので、医師や看護師に相談しましょう。

子宮頸がん患者さんのための排尿障害・排便障害のセルフケア

排尿障害の緩和のための工夫

●尿意にかかわらず一定間隔でトイレに行く(3時間ごと、起床後・食前・就寝前など)

●排尿を誘発する自分にあった方法を見つける

○ 便座に座り前かがみになる、腰を少し浮かせる、流水の音を聞く、洗浄器付便器のシャワートイレで刺激するなど

× 下腹部を強く押す、強くいきむことは避ける(尿路感染症などの恐れ)

●水分を十分に摂取する(目安は1日1L~1.5L、摂りすぎは避ける)

●禁煙する、過度なコーヒー、アルコール、カフェインは控える

●尿漏れには、尿漏れパッドを使用する

排便障害の改善のための工夫

●毎日、同じ時間にトイレに行く

●消化のよい食物をよく噛んで食べる(便秘のときも食物繊維の多い食物は避ける)

●規則正しく食事をとり、食べ過ぎない

●水分を十分に摂取する(目安は1日1L~1.5L)

●適度な運動やストレスを解消する

●下剤は主治医と相談して自分に合ったものを選ぶ

秋元典子. がん看護 2012; 17 (2):209-212.、後藤志保. がん看護 2022; 27 (6):581-584.、小田瑞恵、斎藤元章. 子宮がん 頸がんと体がんの診断・治療・生活. 主婦の友社, 2018より作成

Q:気持ち悪さで食欲がなく、ほとんど食べることができません。

A:がん治療を進めていくと、薬物療法や放射線治療の副作用で吐き気・嘔吐、食欲低下などがあらわれ、食べられなくなってしまうことが少なくありません。少量でも口から食事をとることで、体の機能が働きはじめますので、主治医や栄養士のアドバイスを受けながら、少しでも食べられるよう食材や調理・味付け、食べ方を工夫してみましょう。

なお、排便障害のある方は便秘を予防する工夫が必要ですが、一般的に便秘によいと言われている食物繊維は、手術後で働きが衰えている腸に対して負担が大きくなります。消化しやすいものを食べるように心がけましょう。

※食事の工夫については、こちらをご参照ください。

「がん治療中の食事の工夫 >」

Q:不安になって気分が落ち込むときは、どこに相談したらよいのでしょうか?

A:がん患者さんやご家族に、不安や落ち込みなどのつらい状態が続き、眠れない、食欲がない、仕事が手につかないなど日常生活に支障が出るようなときは、心のケアが必要です。まずは、主治医や窓口になっている看護師、ソーシャルワーカー、「がん相談支援センター」に相談してみましょう。患者さんの状況を判断して、臨床心理士や精神腫瘍医などの、心のケアの専門家を紹介してくれるでしょう。

Q:仕事を休んでいて治療費もかかるため、これからの生活が心配です。

A:がんなどの病気の方の経済的負担を軽減する、さまざまな制度やしくみがあります。医療費の総額は大きくても、高額療養費制度などの医療費助成制度を利用することで、自己負担を低く抑えることができます。ご加入の公的医療保険(いわゆる健康保険)、勤務先やお住まいの自治体の窓口などで、制度を利用できるか確認してみましょう。

病院の相談窓口やソーシャルワーカー、「がん相談支援センター」などは、患者さんを支援する制度の紹介もしていますので、ご自身が利用できる制度がないか、相談してみるのもよいでしょう。

このほか、民間の生命保険や医療保険、がん保険などに入っている場合は、がんの診断で保険料支払免除や保険金給付の対象になることがありますので、確認してみましょう。

がん患者さんの経済的負担を軽減する主な支援制度

| 制度またはしくみ | 概要 | 詳細リンク |

| 公的医療保険 ●高額療養費制度 一世帯合算、多数回該当、限度額適用認定証、高額医療費貸付制度なども ●付加給付制度 (一部の健康保険組合、共済組合のみ) | 医療費の自己負担が所得に応じた上限額を超えた場合に、その超えた金額分が高額療養費として支給される。 | 厚生労働省「 |

| 公的医療保険 ●傷病手当金 (国民健康保険と後期高齢者医療制度を除く) | 療養のため3日以上仕事ができない場合、4日目から休業1日あたり標準報酬日額の2/3に相当する手当金が支給される(通算1年6ヵ月間)。 | 協会けんぽ「 【お問合わせ】ご加入の公的医療保険または勤務先の担当窓口 |

| 国民年金 ●年金保険料の免除・納付猶予制度 | 国民年金保険料を納付することが経済的に困難な場合に、所得に応じて保険料を全額免除、半額免除などにすることができる。 | 日本年金機構「 |

| 国民年金・厚生年金 ●障害年金・障害手当金 | 病気やけがで障害の状態になったときに、現役世代の方も受け取れる年金。 | 日本年金機構の「 |

| ●医療費控除 | 年間の医療費が一定額(10万円など)を超えた場合に、確定申告することで所得から控除できる。 | 国税庁「 【お問合わせ】お近くの税務署 |

Q:がんについて相談したり情報を集めたりできる窓口はありませんか?

Q:仕事を休んでいて治療費もかかるため、これからの生活が心配です。

A:治療や体調についての悩みや不安に関しては、まずは主治医や看護師と話してみるのがよいでしょう。しかし、がん患者さんは、日常生活での困りごとやお金や仕事に関することなど、主治医には相談しにくい悩みや不安も多くなります。このようながん患者さんとご家族を支援するために、全国のがん診療連携拠点病院などに設置されている相談窓口が、「がん相談支援センター」です。がん診療連携拠点病院などに通院している方でなくても、どなたでも無料で面談または電話で利用することができますので、ひとりで悩まず、気軽に相談してみるとよいでしょう。

がんの診断・治療から生活全般にわたり、どんなことでも相談できます。仕事や家事・育児との両立、助成・支援制度の活用のしかた、家族や周囲とのコミュニケーションについても相談できます。がんに関する冊子やパンフレットの提供のほか、詳しい情報収集のお手伝いもしています。

お近くのがん相談支援センターを探すには:

- 「

相談先・病院を探す がん診療連携拠点病院から探す 病院一覧(全国)」から探す

相談先・病院を探す がん診療連携拠点病院から探す 病院一覧(全国)」から探す - 「

がん情報サービスサポートセンター」に電話して、がん相談支援センターを探してもらう

がん情報サービスサポートセンター」に電話して、がん相談支援センターを探してもらう

ナビダイヤル 0570-02-3410 受付時間:平日10時~15時(土日祝日、年末年始を除く)

その他のがん患者さんの日常生活に関する相談窓口、情報収集に役立つサイト

●![]() 就労セカンドオピニオン~電話で相談・ほっとコール~〔一般社団法人CSRプロジェクト〕

就労セカンドオピニオン~電話で相談・ほっとコール~〔一般社団法人CSRプロジェクト〕

がん患者さんの就労や雇用継続に関する相談を電話で対応しています。

がん患者さんの生活や経済的な相談を電話で対応しています。

●![]() がん制度ドック〔NPO法人がんと暮らしを考える会〕

がん制度ドック〔NPO法人がんと暮らしを考える会〕

がん患者さんのお金の悩みを解決する公的支援制度や民間保険について検索できます。

監修:加藤 聖子 先生

九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学(婦人科学産科学)教授

がんについて知る

がんについて、どのがん種にも共通して役立つ情報を提供しています。