心のケア

がん患者さんと家族のための心のケア

(1)患者さんの心のケア

心のケアの重要性

がんと診断されれば、心に大きなストレスがかかります。

「嘘だ」「信じられない」「どうして自分が?」「これからどうなるんだろう」

ストレスは心に重くのしかかり、何をしていても気がかりで、身体がだるく感じたり、痛かったり、眠れなくなったり、吐き気を感じるなど、生活の質(Quality of life:QOL)だけでなく体調を悪化させることもあることがわかってきています。

がんの治療は長期にわたります。治療を上手に続けていくためにはストレスを最小限にすることが大切であり、心のケアは欠かせないものです。

心の状態のセルフチェック

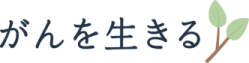

ストレスの代表的なものが「不安」と「落ち込み」です。これは深刻な病気を宣告されれば、誰もが感じるものです。多くの場合は数日~数週間くらい経つと、今のつらい状況を乗り越えようと気持ちが切り替わってきますが、人によってはなかなか気持ちを切り替えることができないこともあります。ストレスは、心がつらいとか苦しいと感じるだけでなく、専門的な治療が必要な心の病気になったり、がんの治療の妨げになることもあります。

不安や落ち込みが何週間も続いて、日常生活に支障をきたすようなことがあれば、早目にご家族や担当の医師に相談しましょう。

国立がん研究センターがん情報サービス[一般向け], がんの治療と生活_症状を知る/生活の工夫_心のケア_がんと心(2023年12月時点)

不安 / 落ち込みの症状

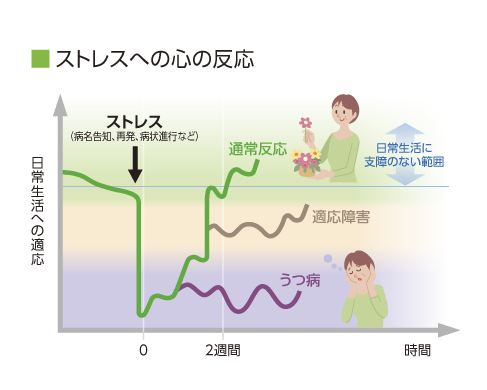

次の症状に心当たりはありますか?当てはまる項目が多く、またそれが数週間にわたって続くようであればストレスが高い状態です。

国立がん研究センターがん情報サービス[一般向け], がんの治療と生活_症状を知る/生活の工夫_心のケア_がんと心(2023年12月時点)

専門的な治療が必要なストレスによる心の病気

適応障害

ある特定の状況や出来事が、とてもつらく、耐えられないと感じられ、そのために気分や体調、行動に症状が現れるものです。たとえば、不安感が強くなったり、強く落ち込むため、涙もろくなったり、過剰に心配したり、神経が過敏になったりします。体の症状として心臓がどきどきしたり、汗をかいたり、めまいがすることもあります。

うつ病

精神的ストレスや身体的ストレスが重なることなど、さまざまな理由から脳がうまく働いてくれない状態です。ものの見方が否定的になり、自分がダメな人間だと感じたりします。そのため普段なら乗り越えられるストレスも、よりつらく感じられるという、悪循環が起きてきます。憂うつな気分が続いたり、さまざまなことへ興味や関心がもてなくなったり、食欲が低下したり、眠れなくなったりすることがあります。

これらは、がん患者さんに多くみられる症状です。つらい時にはひとりで抱え込まずに、ご家族や担当の医師に相談しましょう。また、患者さんやご家族の精神面についてのサポートを行う心のケアの専門家に相談してみるのも良い方法です。

心のケアの専門家

心のケアの専門家には、精神科や心療内科の医師、臨床心理士、心の問題を専門に扱う看護師、ソーシャルワーカーなどがいます。また、がんに関連した心の問題のケアを専門とする精神腫瘍科を設置している病院もあります。がん診療連携拠点病院には、心のケアの専門家だけでなく、体のつらい症状などさまざまな問題に対応する緩和ケアチームがありますので、そこに相談することもできます。

今のご自分の苦しい気持ちやつらさを話しながら問題点を整理することで気持ちが楽になることも多くあります。また、その心の状態にあった治療を受けることで、多くの方がストレスと上手に向き合うことができるようになります。

患者さんの心のケアは、がんの治療と同じように大切なことです。専門の医師によるカウンセリングや治療を受ける際の費用にも通常は公的医療保険が適用されます。

(2)家族の心のケア

なぜ患者さんの家族にも心のケアが必要か

今や日本人の2人に1人ががんになる時代です。がん医療の進歩にともなって、がんは長くつきあう病気に変わってきました。また、入院よりも外来で治療が行われるようになったことで、現在では患者さんは自宅で療養することが多くなっています。このため、家族が患者さんに対するさまざまなサポートを引き受けざるをえないことが増えているのです。

がん患者さんの家族は、身のまわりの世話から経済面の援助まで、たくさんの役割を求められる一方、「本人の前で弱音を吐いてはいけない」と、自分自身の思いや感情を心の中にしまい込みがちです。このため、心身ともに大きなストレスを抱えやすくなっています。

これまで欧米で行われたさまざまな研究から、家族が経験する不安や落ち込みなどの精神的なストレスは患者さんと同じくらいかそれ以上であること、また家族の精神的なストレスは患者さんの精神状態にも影響することがわかってきました。がん患者さんの介護者の多くが眠れなくなったり疲労を感じたりしています*1。また、家族の1~4割に抑うつがみられるという報告もあります*1。

患者さんだけでなく家族もがんの影響を受けることから、家族は「第2の患者」として、医療における精神的ケアの対象となります。患者さんのがん治療を支えるためにも、また自身の健康を保つためにも、まずは家族が自分のストレスに気づき、自分自身をケアしていくことが大切です。

家族の心の変化

患者さんががんと診断されると、家族は大きな衝撃を受け、怒りや不安など、さまざまな感情が起こります。こうした感情の揺れ動きにとまどう人もいますが、誰にでも起こりうる、自然な心の動きなのです。

衝撃 / 動揺 / 混乱

「信じられない」、「これからどうなるのだろう」など

怒り

「あの人のせいだ」など

自責感

「私が何か悪かったのでは」など

不安

「眠れない」、「気持ちが落ち着かない」、「いらいらする」など

落ち込み(抑うつ)

「気分が落ち込む」、「疲れやすい」、「集中できない」など

青儀健二郎、飯野京子 監. がん患者の「知りたい」がわかる本. じほう, p200-201, 2016.

家族が患者さんのためにできる心のケア

━ 患者さんの話に黙って耳を傾け、気持ちを理解/共有する

口を挟んだり意見を言うことは控え、まずは黙って患者さんの話を聞きましょう

━ 率直に話し合う

患者さんの口から病気や死に関する話題が出たら、不自然に避けるのではなく、本当に心配なことは何か、どうしたいと思っているか、率直に話し合いましょう

━ これまで通りに接する

特別扱いすることは、患者さんの孤立感を深める場合も。今の状態で患者さんができること/したいことを尊重し、必要に応じてサポートしましょう

━ 「がんばれ」と励まし過ぎない

患者さんから「つらい」という言葉が出たら、「つらいんだね」と受け止め労わることが、時に患者さんの安心感につながります

━ 患者さん自身のストレス対処法を尊重する

がんではないようにふるまうなど、患者さんは時に家族が理解しにくい言動をすることも。これは心の対処機能が無意識に働いているものと考えられます。治療に支障をきたさない限り、見守る姿勢も必要です

家族が自分のためにできる心のケア*2

家族が自分自身のためにできる心のケアについて、さまざまな提案がされています。心のケアに正解はありません。何か1つでもピンとくるものがあったら、試してみてはいかがでしょうか。

セルフケアの6段階

1. 身体をいたわる

1日10分ウォーキングする、朝食をきちんと摂る、水をたっぷり飲む、身体を休める

2. 心をいたわる

日記をつける、読書する、音楽を聞く

3. 魂をいたわる

人生における今の苦しい時期の意味を探し理解しようとする、本当の意味で生きるということを学ぶ

これにより自分のなかで重要なことを正しく認識できるようになっていく

4. エネルギーを温存する

患者さんから離れ短い休憩をとる、10分でも自分のために時間を割く

5. 優先順位を決める

患者さんが自分でできることは手出ししない

絶対にしなければならないことのリストを作り、さほど重要でないことは後回しにする

6. 自分の強さを発見する

自分ができていることに目を向ける、介護の経験を通して何を学んだか考えてみる

セルフケアに役立つ10の秘訣

1. 自分の時間をもつ

10分でも心配事をシャットアウトする練習をする

2. 気晴らしになることをする

特にリズミカルで機械的な反復を含むことは心を和ませるのに効果的

3. 支援システムを作る

手伝ってくれる人、助けてくれる人を見つける

4. 泣き、そして笑う

泣いてストレスを発散する、日々笑えることを探す、微笑むだけでもOK

5. 少し視野を広げる

1日1回は他の人とがん以外の話をする、1分でも外に出て空を眺める

6. ホッとできる場所を歩く、自然の世界に目を向ける

日の光、色鮮やかな花、空に浮かぶ雲、雨、ひらひら舞う木の葉

7. イメージトレーニングの練習をする

歩きながらエネルギーと光が足元から心に伝わっていく様子を実感する

5つ数えながらゆっくり呼吸し、苦痛を発散する

8. 「小さな感謝」の日記をつける

一瞬の美しさ、小さな恩恵、感謝しうる小さなことを見つけ、記録する

9. ポジティブなセルフトークを使う

「私なら対処できる」「ほかの人ができたのだから、私にもできる」

10. 支援グループに参加する

同じ立場にある人たちの集まりに参加する、ホームページを見てみる

心の専門家に相談する

がん患者さんの家族は、心身ともに大きなストレスを抱えています。不安や落ち込みを感じるのは、ごく自然なことです。ただし、「ひどく不安だ」「気分が落ち込む」「眠れない」といった状態が続き(めやすは2週間以上)、生活に支障をきたすようであれば、心の専門家に相談しましょう。どこに行けばいいかわからない場合は、患者さんの治療チームのスタッフに相談してみてください。チーム内に専門家がいたり、そこから心療内科や精神腫瘍科などを紹介してもらえることもあります。

また、相談支援センターに相談したり、患者会などのグループに参加することも、精神的負担を和らげる助けになります。

心の専門家

- 精神腫瘍(サイコオンコロジー)科、心療内科、精神科、緩和ケアチーム

医師(精神科医、精神腫瘍医、心療内科医)、専門看護師、心理士、医療ソーシャルワーカーなどの専門家が対応

その他

- がん相談支援センター(全国のがん診療連携拠点病院に設置)

![]() 「がん相談支援センター」とは

「がん相談支援センター」とは

(国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス)

- 全国の患者会、患者サロン

*1. Cater P, Chang B. Cancer Nurs 2000; 23(6): 410-415

*2. 大中俊宏、岸本寛史 監訳. MDアンダーソン サイコソーシャル・オンコロジー. メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2013.

<参考文献およびサイト>

国立がん研究センターがん情報サービス(2023年12月時点)

青儀健二郎、飯野京子 監. がん患者の「知りたい」がわかる本. じほう, 2016.

監修:関 順彦 先生

帝京大学医学部内科学講座 腫瘍内科 教授

がんに関するご相談窓口

『 がん相談支援センター 』

全国のがん診療連携拠点病院に設置されており、その病院を受診していなくても、がんに詳しい看護師や薬剤師、メディカルソーシャルワーカーなどが対応します。

詳しくは、「国立がん研究センターがん情報サービス」のページをご参照ください。

![]() 「がん相談支援センター」とは

「がん相談支援センター」とは

(国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス)

【がんについて知る】総合監修:西條 長宏 先生

日本臨床腫瘍学会 事務局 功労会員 / 株式会社インテリム 特別顧問